電波

可視光線などと同じく電磁波の一種です。光との違いは周波数(波長)のみです。電波は、電界と磁界が90度交差したエネルギーの波として空間を伝わっていきます。波と粒の両方の性質を同時に持つ量子です。

電波のふるまいがわからないときは、簡易的には光に置き換えるとわかりやすいかもしれません(電波は金属によって反射→光は鏡によって反射など)。

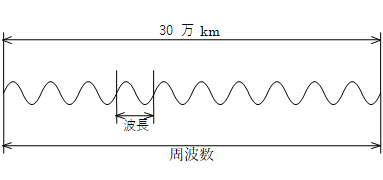

波長

波長とは、電波を波として考えた場合の1つの波の長さです。アンテナや障害物の大きさなど、長さと関連付けるときに利用されます。基本単位はm(メートル)です。波長を示す記号としてλ(ラムダ)がよく用いられます。

例えば、AMラジオ放送の波長は数百メートル程度ですが、それ以下の高さの山を「跳び越える」ことができるので、山の裏側であっても受信することもできます。しかし、地上波テレビ放送の波長は数十センチ程度なので、山はもちろん、ビルなどの裏側での受信は難しいでしょう。いわゆる電波障害となり、中継所が設置される理由のひとつです。弊社製品で使用している2.4GHz帯は、その波長が12cm台なので、身近にある多くのものが障害物になりえます。

周波数

周波数とは、電波を波として考えた場合の1秒間の波の数です。無線通信は、基本的に波の数が互いに一致しないと成立しないので、周波数がよく使われます。基本単位はHz(ヘルツ)です。周波数を示す記号としてfがよく用いられます。

電波の有無そのものがデータとなる通信もありますが(いわゆるモールス信号による通信)、ほとんどの場合は、変調と呼ばれるある種の変換を行って、さまざまなデータを電波に載せています。そのため、変調ごとに電波に一定の幅を持ちます。比較的単純な変調方式の場合は、その中心の周波数が呼称されます。基本的な変調方式は、振幅変調(AM)と周波数変調(FM)です。両者とも国内のラジオ放送で使われています。

波長と周波数の関係

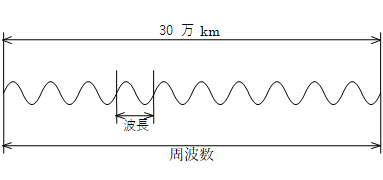

電波の速度は光速と同じく1秒間に約30万kmです。周波数は1秒間の波の数、波長は1つの波の長さなので、光速を周波数で割った値が波長となります。光速は一定ですから、どちらか決まればもう一方も決まり、周波数が高くなるほど波長は短くなります。

以下に電波の波長と周波数の関係を図示します。

電波は、1秒間に約30万km進み、

周波数は1秒間の波の数です。

従って波長は、「30万km / 周波数」

という式で求められます。

-

例1:周波数300MHzの波長は?

30万km = 300,000 [km] = 3×105 [km] = 3×108 [m]

周波数(f) = 300 [MHz] = 300×106 [Hz] = 3×108 [Hz]

波長(λ) = 3×108 [m] / 3×108 [Hz] = 1 [m]

* λ[m] = 300 / f[MHz] を覚えておくと便利です。

-

例2:2.4GHzの波長は?

2.4GHz = 2400[MHz]

λ= 300 / 2400 = 0.125[m] = 12.5[cm]

-

例3:波長2mの周波数は?

λ=300 / f → f = 300 / λ

f= 300 / 2 = 150[MHz]

周波数帯/波長帯

範囲を持った周波数/波長を周波数帯/波長帯と言います。しばしばバンドとも呼称されます。これらは、電波の性質の違いや電波の利用目的などを示します。

一番大きなバンドは、電波の分類でしょう。長波(LF)、中波(MF)、短波(HF)、超短波(VHF)、極超短波(UHF)、センチメートル波(SHF)などの世界共通の区分です。周波数では3×10のn乗、波長では1 ×10 のn乗のnごとに区切られています。AMラジオ放送が含まれる中波は、周波数で言えば300kHzから3000kHz=3MHz、波長で言えば1000mから 100mとなります。FMラジオ放送が含まれる超短波は、周波数で言えば30MHzから300MHz、波長で言えば10mから1mとなります。地上波テレビ放送や2.4GHz帯が含まれる極超短波は、周波数で言えば300MHzから3000MHz=3GHz、波長で言えば1mから0.1m=10cmとなります。

AMやFMは変調方式を表す略語なので、本来は周波数帯を表すものではありませんが、「AMラジオ」「FMラジオ」などと呼称することで、両者を区別しています。

チャネル(チャンネル)

便宜上、周波数をある範囲で区切ったものをチャネルと言うことがあります。これはその変調方式が持つ幅によって範囲が決まることが多く、細かい周波数をいちいち呼ばなくても済むというメリットがあります。無線LANのように世界的に決められたチャネルもあります。またチャネル同士の範囲が重なっていることもあります。

身近なチャネルの例は、テレビ放送でしょうか。逆にAMラジオ放送やFMラジオ放送にはチャネルの概念はなく、放送局ごとに周波数で呼称されます。(特に民放ラジオは、3桁または4桁の単なる数値の羅列である周波数を音として覚えてもらう必要があるために、以前からさまざまな工夫をされている局が多くあります)

電波の性質

直進性

電波はどこまでも直進します。

米国のパイオニア計画やボイジャー計画の探査機は、海王星の軌道をはるかに超えてもなお通信が可能であったようで、ボイジャー1号、2号は2025年3月現在いまだ通信が成立しています。障害物がなければ電波はどこまでも到達する証左と言えるでしょう。

同じ電磁波である光においては、さらに何光年も彼方の星から届いているわけです。

吸収と散乱

このように電波は直進するのですが、物にぶつかると、吸収や散乱が発生します。

身近な吸収の例として、電子レンジが挙げられます。電子レンジは2.45GHzの電波を照射しています。それを食品に含まれる水が吸収して分子が振動することで熱に変換されて調理が成立します。

散乱で身近なものは、衛星放送でしょうか。BSはSHF帯ですが、大雨が降ると画像が乱れたり受信ができなくなったりすることがあります。これは、衛星からの電波が雨粒にぶつかると、散乱や吸収が起こるためです。散乱は、電波が四方八方に向きを変えてしまう現象なので、地表のパラボラアンテナに到達する電波がいつもよりも減衰することになります。

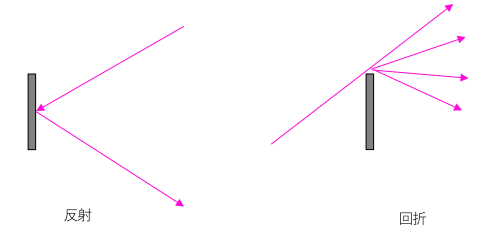

反射と回折

電波は波の性質もあるため、反射や回折も起こります。水面に立てた板と波の関係に置き換えるとイメージ しやすいかもしれません。

反射は、電波が物にぶつかると、方向を変えて放射されることです。2.4GHz帯の電波が金属にぶつかった場合は、ほぼすべて反射するようです。

回折は、障害物があってもそれを回り込んで電波が到達することです。波長が長いほどその距離は大きくなります。2.4GHz帯の電波においては、回折による回り込み距離が長くないので、見通しでの電波経路の確保をお勧めします。

アンテナ(空中線)

電波を電気に変換するものです。電波を受ける受信の場合、空間に金属が存在すると、その長さに共振する波長の電波を効率よく交流の電気に変換することができます。電波を放射する送信の場合は、アンテナに共振する交流の電気を与えると、効率よく空間に放射されます。

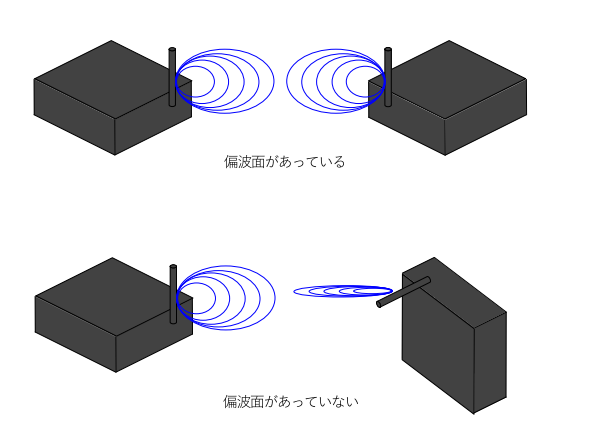

電波は、電界と磁界が90度交差しているため、方向性を持ちます。地表面を基準にしたときの電界の波との関係を偏波といいます。水平であれば水平偏波、垂直であれば垂直偏波です(衛星放送などで使われる円偏波もありますが、ここでは直線偏波のみを考えます)。

アンテナを構成する金属のことを、アンテナ素子(エレメント)といいます。単独のものもあれば、複数のものもあります。いずれにおいても、送信した電気を送り込んだり、受信した電気を送り込んだりするための給電点を含んでいる給電素子を必ず持ちます。素子が単独の場合は、給電素子のみということです。複数の場合は、給電素子が少なくても1つあって、それ以外の素子は、異なる役割を持っています。

アンテナ素子は、地上波テレビ放送のアンテナでは金属棒や金属管が多いですが、波長が長すぎるため物理的に困難な短波帯などでは、金属線も使われています。逆に波長が短い2.4GHz帯などでは、基板の銅箔パターンのことさえあります。

アンテナ素子は、線状のものが多いですが、ループ状のものもあります。線状やその組み合わせのもの、すなわち素子の両端が開放されているものは、主に電界に対する効果を持ちます(本書ではこちらのみを扱います)。

アンテナと送信機や受信機の間には、それらを電気的に接続するケーブルが必要になります。現在では同軸ケーブルが主流です。無線通信においては50Ω、テレビやラジオ放送の受信では75Ωの特性インピーダンスが一般的です。周波数が高いほど、ケーブルでの減衰が増えるため、ケーブルコネクタとともに重要な部材のひとつです。

アンテナの種類

アンテナの種類は多数あるため、一部について記します。

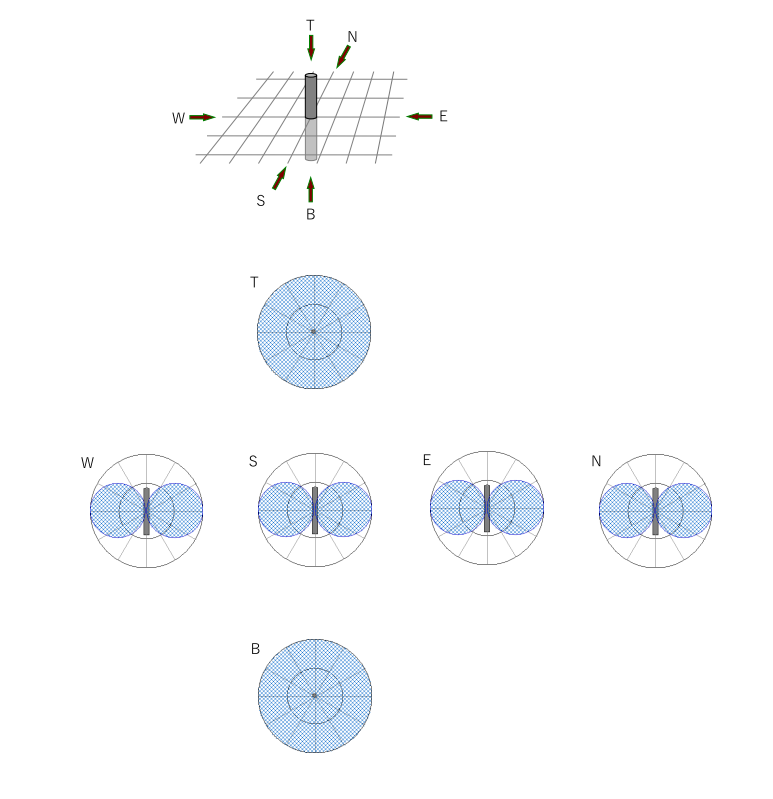

基本となるアンテナは、(半波長)ダイポールアンテナと呼称されるものです。水平偏波でも垂直偏波でも用いられます。いわゆる8の字の指向性を持ちます(3次元ではドーナツ状)。金属棒を空間に置くと、その長さの半分であるλ/2の電波に共振します。金属棒を真ん中で切断すると2本のλ/4の棒ができますが、それぞれを同軸ケーブルの芯線とシールド線を接続すると、最大の共振電流が得られます(概念の説明なので簡便な記述です。例えばλ/2 の倍数の電波にも共振します。またアンテナとしての実用には、インピーダンス変換や短縮率の考慮も必要となります)。波長が長い短波帯などでそのまま使われることもありますが、八木アンテナやパラボラアンテナなど、他のアンテナの給電素子としても使われます。

スリーブアンテナは、垂直に立てたダイポールアンテナで、垂直偏波です。2.4GHz帯においては、短くて構造が簡単なため比較的安価であり、無線LANなどでもよく使われますが、本体や設置場所の影響を受けやすいため、簡易的なアンテナとも言えます。

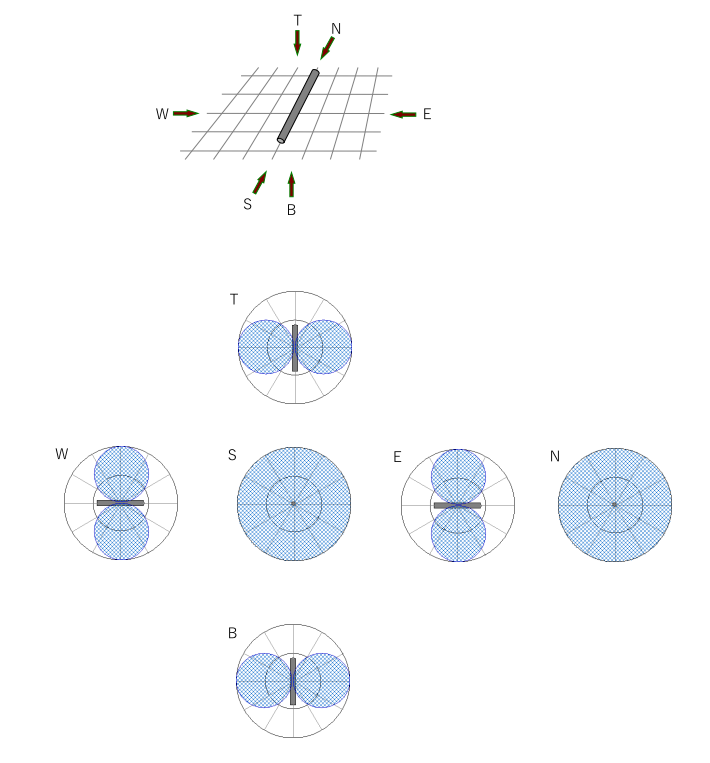

八木、宇田の両氏によって日本で発明された八木アンテナ(八木宇田アンテナ)は、身近なアンテナの代表格ではないでしょうか。水平偏波でも垂直偏波でも使われています。λ/2ダイポールアンテナの後方に、それより少し長いエレメントを配置すると、2エレメント八木アンテナとなります。このとき、前者を輻射器(ラジエータ)、後者を反射器(リフレクタ)といいます。さらに、λ/2ダイポールアンテナの前方に、それより少し短いエレメントを追加すると、3エレメント八木アンテナとなります。このエレメントを導波器(ディレクタ)といいます。地上波テレビ放送の受信アンテナなど、導波器を複数配置して指向性を鋭くした、nエレメント八木アンテナの方がさらに身近かもしれません。

八木アンテナは水平と垂直の両方向に指向性を持つビームアンテナです。アンテナから1つの大きな水滴が束(ビーム)になって放射されるイメージです。このビームの断面は円になります。送信において、1点に多くのエネルギーが集中するイメージになるので、比較的指向性が鋭い=利得が高いアンテナとなります。そのため、地上波テレビ放送を含む固定局間通信で最も使われているアンテナでしょう。

グランドプレーンアンテナは、垂直偏波アンテナとして代表的かもしれません。垂直ダイポールアンテナの片側のλ/4 の金属の代わりに、地表や地表と同じ効果を持つ金属を使用することで、それを省略できます。その結果、主要エレメントがλ/4の長さで済みます。またこれらを垂直に重ねていくと、垂直方向の指向性が鋭くなっていきます。水平無指向性なので、通信相手の方角に縛られず、棒状なため比較的設置が簡単なため、特に、固定局1移動局複数の業務無線システムでよく使われています。

アンテナが製品に内蔵されている場合、便宜的に内蔵アンテナを呼称することにします。アンテナの実体としては、基板上のパターンや、チップアンテナと呼ばれる部品、単なる金属の線の場合もあります。周囲の部品や基板の影響を受けることから、明確な指向性は期待できず、簡易的なアンテナと言えます。内蔵アンテナ採用製品において、通信が安定しない場合、まずは製品本体の設置方向を変えてみてください。また、より高い場所に設置すると、安定した通信が期待できます。それでも安定しない場合は、環境が原因となっている可能性があります。

アンテナの指向性と利得

ある方向に対して、電波を効率よく吸収したり放射したりできるアンテナを指向性アンテナと言います。方向性を持たないアンテナを無指向性アンテナと言います。

アンテナの指向性とは、より強く電波を放射したり吸収したりすることができる方向です。逆に指向性がないとは、すべての方向に対して等しく電波を放射したり吸収したりすることとなります。これは、球体の中心点から電波を発射したときに、球面すべてにおいて同じ強さになることを意味します。しかし、「点アンテナ」を現実に作ることは不可能です。

現実のアンテナには電波強度の方向に偏りが生じ、必ず指向性が存在します。

ただし、この「点アンテナ」を基準にすると、現実のアンテナを数値化するときに便利です。この仮想的なアンテナをアイソトロピック(等方性)アンテナといいます。またこの球体モデルは、電波のふるまいを考えるときにしばしば使われます。

アンテナの利得(ゲイン)とは、そのアンテナの指向性が一番鋭い方向の強さを表します。送信を球体モデルで考えると、電波は粒でもありますから、中心点から十分に多くの"電波玉"を完全な無指向性で同時に投げたとすると、球面上から切り取るある面Xの面積Sが同じであれば、どこを切り取ったとしても、到達する"玉"の数Niが同じになります。指向性があるということは、XにおけるNの数に偏りが生じるということです。

指向性がより鋭いとは、特定の方向のXに対して、より多くの"玉"が到達する、すなわちNiよりも大きなNtとなることを意味します。より多くの玉が狭い面積に集中するイメージです。

結局、アンテナの利得は、アンテナの指向性と本質的には同じもので、目的によって使い分けているだけです。

アンテナの指向性と偏波は別物であることにご注意ください。どちらも水平、垂直が付くことが多いので混乱することがあります。

垂直偏波アンテナは、水平無指向性のものが多いですが、八木アンテナのようにそうでないものもあります。前者はドーナツ状の3次元的な指向性があるので水平無指向性になり、後者は水滴状の3次元的な指向性があるから水平有指向性ということです。

水平偏波で水平無指向性のアンテナはないのでしょうか。地上波テレビ放送は水平偏波が多いので、ないとおかしなことになります。おそらく物理的に難しいのではないでしょうか。(アンテナ素子に長さがあることで、電波の電界の向きが決まってしまうこと、そのこと自体が水平方向に指向性を持つことを意味しているから、です。ドーナツを立てて人差し指を挿して考えるとわかりやすいかもしれません。おそらく基本的なアンテナ構造だけで、水平偏波の水平無指向性は、物理的にはできないものと考えます)

実際は、電気的に解決しています。2つの同じアンテナに対して、位相差をつけて給電することで、両者の指向性が「合成」されます。ダイポールアンテナなら2つの「8の字」が交差した花びらのような指向性になります。テレビ放送用アンテナでは、周波数特性を広帯域化したスーパーターンスタイルアンテナがよく使われているようです。

ただし、水平偏波、垂直偏波にかかわらず、アンテナが無指向性であることはよいことばかりではありません。受信側にとって無指向性ということは、通信相手以外の電波も広く受信することになって、これらが妨害になりかねないからです。

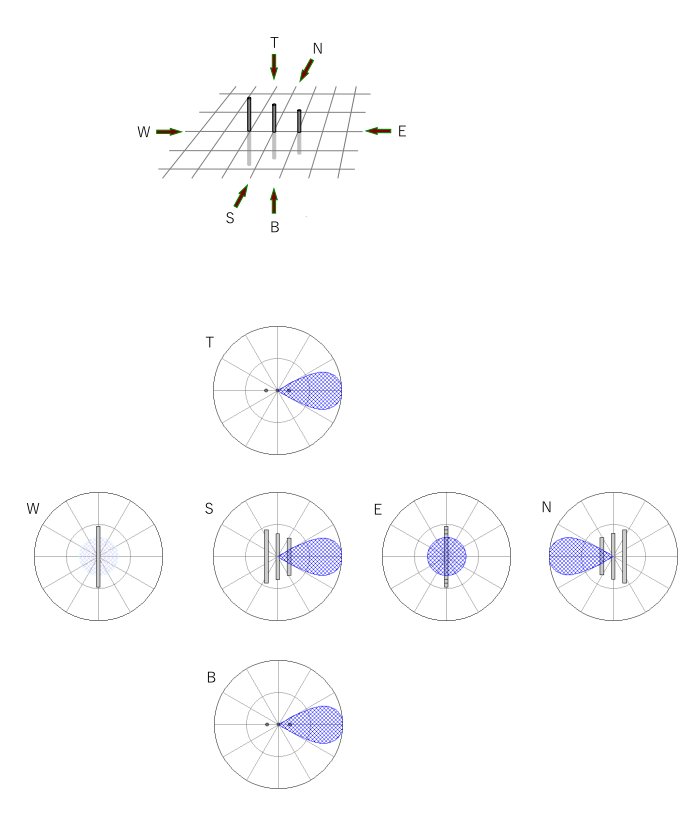

λ/2ダイポールアンテナの指向性概念図

垂直偏波(アンテナを地表に対して垂直に配置したとき)

水平偏波(アンテナを地表に対して水平に配置したとき)

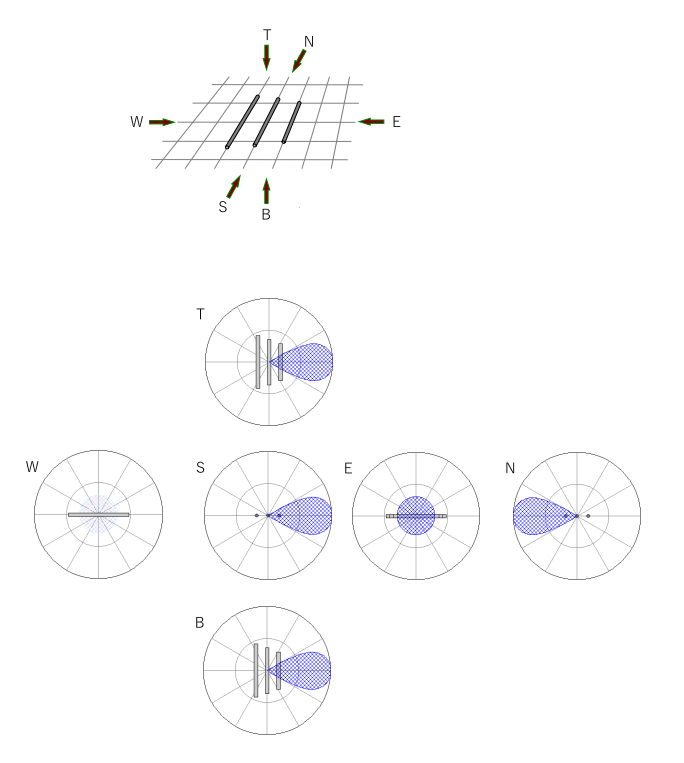

3エレメント八木アンテナの指向性概念図

垂直偏波(アンテナを地表に対して垂直に配置したとき)

水平偏波(アンテナを地表に対して水平に配置したとき)

アンテナの偏波面合わせ

通信相手が水平/垂直偏波なら、こちらも水平/垂直偏波にする必要があります。このようにアンテナ同士の偏波方向を合わせることを、偏波面を合わせるなどと言います。もしも合わせなかった場合は、受信レベルが大きく下がります。地上波テレビ放送などでは、中継所ごとに偏波方向を変えて、混信(目的電波以外からの妨害)を防止する目的に使われるほどです。ただし、内蔵アンテナや簡易アンテナは、周囲の影響によって、偏波方向が変化する場合もあるため、まずは見通しを確保する方が有効であると思われます。

なお、偏波については「アンテナ(空中線)」および「アンテナの指向性と利得」をご参照ください。

見通し

見通しとは、無線使用製品(アンテナ)間を結ぶ直線上に障害物がないことを言います。一方のアンテナから他方の製品アンテナが見えれば、見通しと言えます。なお、見通しであっても、周囲の金属物からの反射の影響も大きいので、安定した通信ができることを保証するものではありません。

弊社無線機器の認可について

弊社の無線使用製品は、日本国内における小電力データ通信システムに該当し、2.4GHz 帯を使用しています。本来無線を運用するためには免許が必要ですが、このカテゴリにおいては特例的に製造者が認可を受ければ、使用者は日本国内において免許不要で使用できます。弊社の無線使用製品は、すべて認可を受けた無線モジュールを使用しています。ただし認可の条件として、無線モジュール(送信機)からアンテナまでのゲインの総和が固定されています。したがって、無線モジュールの改造、添付品または指定品アンテナの変更、コネクタを含む同軸ケーブルの変更など、製品を変更して運用した場合、法律違反となって、使用者が罰せられます。やむを得ず変更の必要がある場合は、使用者において認可申請を行ってください。

2.4GHz帯について

このバンドを使用する代表的な機器の無線規格は、無線LANやBluetoothでしょうか。携帯電話やネットワーク機器など、さまざまな機器に採用されています。また、コードレス電話や弊社の多くの無線使用製品のように、独自の無線方式を採用するものもあります。そのため、このバンドはとても混雑しています。また、電子レンジもこの周波数帯を使用していますので、大きな妨害源となります。

弊社の一部の製品では、妨害チャネルを自動的に回避する機能や、無線LAN規格とは異なるチャネル構成であるなどの特長を持ち、極端に混雑している電波環境でなければ運用可能だと思われます。しかし、これらの特長にかかわらず無線の特性として、データ損失の可能性は常にあるものとお考えください。

これらが使用する2.4GHz帯は、ISMバンドに含まれます。ISMとは英語の産業、科学、医療の頭文字を取ったものであり、世界規模で割り当てられています。その名が示す用途のための専用バンドです。これに合致するものは、電子レンジ、アマチュア無線局などがあります。用途によっては、免許が不要、送信出力が大きいなど、他の無線局に比較すると、規制がかなり緩やかな特例的バンドと言えるでしょう。

そもそも無線を使用するためには免許が必要です。民生機器での無線使用の要求によって、ある意味「仕方がなく」これらの機器に対してISMバンドに割り当てたと言えるかもしれません。事実、これらの機器は、このバンドでの使用優先順位が低く、例えばアマチュア無線局に妨害を与えてはなりません。弊社を含む、小電力データ通信システム製品を発売するメーカは、このことをマニュアルなどに表示する義務があります。

弊社では、以下のような表示を行っています。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造

ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)及び特定

小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)

が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線

局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が

発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止して下さい。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線

局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた

ときは、弊社までお問い合わせ下さい。

また2.4GHz帯を含むISMバンドは、世界規模で割り当てられているものの、その周波数範囲が国や地域によって異なっています。この理由に限らず、ISMバンド使用機器の移動については、受け入れ国側の法律によって規制されています。弊社の無線使用製品を海外に持ち出すと、拘束されたり罰せられたりする可能性があるのでご注意ください。また弊社の無線使用機器を海外で使用する場合は、その国や地域の法律に則った対応が必要となります。

そもそも無線は、国や地域によって、運用目的に対する周波数割り当て範囲や送信出力などが異なります。過去には、ある有名メーカの携帯電話を国内に持ち込んだところ、空港で拘束された人がいました。メーカが国内での認可を取っていなかったためです。ただし2025年3月現在、無線LAN機器やBluetooth機器などについては、90日以内であれば、認可品でないものでも国内での使用が認められているようです。

安定した通信のために

金属物の影響

弊社の無線製品はすべて2.4GHz帯を使用しています。波長で言えば12cm台となり、簡易的には、この大きさを超える金属物の裏側には伝わりにくいと言えます。

実際には周囲の金属物からの反射によって伝わることもありますが、これを積極的に利用することはお勧めしません。反射波は、電波の性質が変わるなど(偏波の変化)、多数到達する反射波からひとつを選択することが難しく、それ以外は妨害波になりかねない可能性があり、直接波よりも受信レベルが弱くなる傾向が大きいためです。

また、屋内の場合、製品の周囲には金属物が多く、反射の影響も無視できないレベルになるものと思われます。したがって少なくても同じ部屋の中での運用をお勧めします。異なる部屋の間での運用は、仮に見通しであったとしてもお勧めできません。

直接波と反射波

送信側のアンテナから受信側のアンテナに直接到達する電波を、直接波と言います。最短経路、最速で到達する基本となる電波です。電波が金属にぶつかると方向を変えて再放射されますが、これを反射波と言います。製品の周辺に金属物が複数あるほど、またその面積が大きいほど、複数の反射波が生まれることになります。これらは受信側から見れば、複数の経路を持つことになり(マルチパス)、複数の妨害波となります。複数の反射波が合成されひとつの強力な波に見えることさえあります。

さらにそれぞれの妨害波は、複数の遅延時間が異なるデータを持つことにもなります。アナログテレビ放送における映像のゴースト現象(受信した反射波の数だけ画像が右側に重なっていく。のちにクリアビジョンと呼ばれる規格によって軽減した)、FMラジオ放送における音声の「ジュルジュル音」(マルチパスひずみ)と同じ状況になります。

これらの反射波によるデータの時間差妨害を防ぐ工夫は、製品に採用している無線モジュールにおいて施されているものと思われますが、その詳細は公表されていません。デジタルデータの場合、さまざまな工夫は存在しますが、電波として強力な反射波が来たら、どうなるかはわかりません。妨害になるかどうかは、結局はアナログ的な程度問題になってしまいます。いずれにしても電波の挙動の予測は困難なことに変わりはありません。したがって無線通信のより安定な運用を望むのであれば、事前に試行して十分な確認を行い、妨害要因を極力排除することが肝心となります。

反射波の悪いところを述べてきましたが、直接波が到達しない環境においては、反射波を積極的に利用することで、通信が可能な場合があります。直接波の代わりに反射波を通信に使用するだけの違いと言えます。特に指向性アンテナが使える製品の場合は、安定した通信が成立する可能性が高いですが、例えば反射波は、偏波面が変化する場合があるなど、直接波による通信よりは難易度が上がってしまうため、お勧めするものではありません。

水による影響

2.4GHz 帯は、電子レンジとして実用化されているほど、比較的水分に吸収されやすいことは、「電波の性質」で述べましたが、さらに補足します。

屋内においては、人のほか、動物や植物の影響も考慮してください。

屋外においては、降雨のほか、降雪や積雪、植物の影響も考慮してください。また、周囲に海や湖、河川、田んぼなどの水面がある場合は、吸収もされますが、反射や散乱を起こす可能性があります(アマチュア無線家や屋外で中継を行うプロの一部は、これらの場所で電波の異常伝搬が起こることを経験しています。また水面反射に関する論文を提出している学者もいるようです。水面のほかにも、水蒸気の影響、水分を含むことによる良好なアース効果など、電波に関係しそうなパラメータが多いものと考えます)。

海上では、水面の上下動やその周期、波の高さなどによって、電波経路が複雑になりやすいものと思われます。海上~陸上間、海上同士にかかわらず、海上での運用は、どのようなアンテナであってもお勧めできません。特に船舶においては、電波使用機器が多く、大出力の送信機や近くにアンテナがある可能性も考えられるため、さらにお勧めできません。

通信距離

弊社の電波使用製品はすべて送信出力が固定されています。またアンテナは、製品によってはオプションがあるものの、内蔵か添付など選択できないか種類が限られます。したがって、通信距離を延ばすための手段は限られます。また、実際に必要な通信距離よりも、さらに通信可能な距離を延ばすことは、実際の通信距離におけるより安定した通信につながります。

まずはアンテナの位置をできるだけ高くしてください。直近に妨害源や金属がない場合、最初の有効な方法となります。アンテナを高い場所に置くと、床や地表に対する見通し距離が増え、見通し面積も増えるからです。また床や地表は、人がいる領域で物も多くあり、いずれも妨害源になるからです。山の上の方が見える景色が広がることとほとんど同じ議論です。また、送信機/親機と受信機/子機に分かれている製品の場合は、まずは送信機/親機側のアンテナを高い場所に置いてみてください。そして可能であれば、受信機/子機側のアンテナも同様としてください。

次に、アンテナから電波源や金属をできるだけ離してください。金属でない物体でも中に金属が存在する場合もあります。特に電気で動くものは必ず金属が内蔵されています。また可能であれば、すべての物体も同様としてください。とにかくアンテナの周囲の空間容量が大きいほど、通信距離が延びるとお考えください。

次に、アンテナの方向を合わせてください。まずはより下にあるアンテナを合わせてみます。アンテナ内蔵製品や製品本体にアンテナを直接取り付けている製品は、製品自体の位置を変えてみてください。このとき、アンテナの偏波面は気にしなくてかまいません。どのように配置しても通信に支障がないなら、適当な方向でしばらく運用して通信状況を確認してください。

さらに通信距離を延ばす場合は、その環境でのおおよその通信可能距離を測定しておくと、よいかもしれません。概略でも通信距離の実力がわかれば、実運用場所での運用の妥当性の目安になります。

ただし、通信品質に問題がないと判断された場所に設置したとしても、データが欠落する可能性は常にあることをよくご理解のうえ、製品をご使用ください。

|